保釈保証書発行事業

保釈保証書発行事業とは

保釈保証書発行事業とは、貧富の差による不平等をなくし、被告人の人権を守るための事業です。逃亡や証拠隠滅の可能性が低く保釈可能な被告人でも、保証金が用意できなければ、身体を拘束され続けるしかありません。全弁協の提唱する保釈保証書発行事業では、担当弁護人の申込みに基づき全弁協が保証書の発行を行い、万一の際の保証金の支払いは全弁協が行います。組合がリスクを負うことで弁護人個人へのリスクをなくし、「保証書による保釈」を機能させ、資金の乏しい被告人にも平等に保釈の機会を与えるのがこの事業の狙いです。

保証書発行額上限変更のお知らせ

全弁協全体理事会の決定により、2020年2月1日申込受付分から、当面の間、覚せい剤取締法違反、大麻取締法違反、毒物及び劇物取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反等の薬物事案について、保証書発行額の上限を200万円とします。

審査についての基本的な考え方

- 保釈保証書の発行は、与信行為にほかなりませんので、資力審査をさせていただいています。その審査基準は公表しないこととしていますが、この点について利用しにくいとの意見が寄せられています。審査基準そのものは公表できませんが、審査についての基本的な考え方をお伝えしますので、利用に際して参考にしてください。

資力要件の審査は、保釈保証金が没取になったときに300万円(薬物事案では160万円)の支払いが可能なだけの収入ないし資産があるかどうかという観点から、収入額、勤続年数、債務の有無、住居費等を考慮しながら、個別具体的に判断しています。 - ですから、保証委託者に収入・資産が全くない場合、資産がなく生活保護基準以下の収入しかない場合には、審査は通りません。

- 保証委託者に資産がない場合、収入だけを審査の対象とすることになりますが、その場合求償させていただく金額について、必要な生活費を控除しても、毎月数万円は支払いができるであろう収入があるかどうかがひとつの基準となります。

- おひとりではそれだけの収入がない場合、例えばご夫婦や親子の収入をあわせれば、それだけの余裕がある場合には、保証委託者をその2名でお申し込みいただければ、その2名の収入を合算して審査することになります。

- 収入がない、あるいは3項で述べただけの収入がない場合でも、資産をお持ちであればそれを考慮します。例えば、ご自宅をお持ちの場合で、その資産価値が保証金額を超えるものであれば、審査を通す方向で考えることとなります。

- なお、保証金額の上限を200万円とする希望を申し出ていただいた事案については、200万円の支払いが可能かどうかという観点から判断することになります。また、それに満たない場合でも、保証金額の上限をさらに低い金額に設定して審査を通すこともあります。

- 一審と上訴審での審査の基準は異なりますので、一審において審査が通った案件について、上訴審では審査が通らないことがあります。

※薬物事案

「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」第2条、「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」第2条が定める法律違反についての事案

保証書発行までの流れ

1. 事前申込み

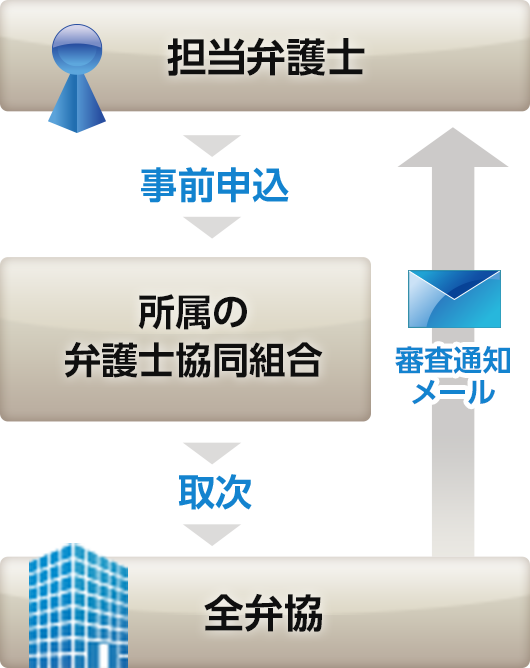

事前申込みの流れ

保証委託者(身元引受人など)の依頼を受けたら、ご所属の協同組合へ下記必要書類をご提出ください。各協同組合から全弁協に取次ぎを行います。全弁協では審査の上、結果はメールで担当弁護士に報告します。

必要なもの

1.保釈保証書発行事前申込書

1)保証委託者欄は、保証委託者に記入してもらってください。押印も忘れずにお願いします。記入内容については、弁護人ができる範囲で確認いただくようお願い致します。

2)「弁護人」欄と「被告人」欄は弁護人にてご記入ください。

なお、保証委託者1名では十分な収入・資産がない場合、さらにもう1名保証委託者を追加していただくことで、審査が通ることがあります。新たな事前申込書をダウンロードして、保証委託者欄に追加となる保証委託者にご記入いただきご提出ください。最初から2名で申し込むこともできます(この場合も事前申込書2枚をご提出ください)。

保釈保証書発行事前申込書 ダウンロード

記入例

2.住民票

保証委託者の住民票(ご提出いただく資料は写しで結構です)

※発行から3か月以内のもの

3.収入・資産に関する資料

保証委託者の収入を示す資料(ご提出いただく資料は写しで結構です)

例)最新の源泉徴収票,確定申告書控,課税証明書,年金額決定通知書,直近2か月分の給与明細,直近の年金支給を示す資料等。なお収入が少ない方でも資産をお持ちの方はそれを考慮できる場合がありますので,資産に関する資料(不動産登記簿謄本など)をご提出いただいても構いません。

申込書の添付資料にマイナンバーは不要です。

申込書に添付する保証委託者の「住民票」、「源泉徴収票・給与明細等の収入証明」、「所得税課税証明書」、「年金通知書」、「登記簿の全部事項証明書」等に個人番号が記載されていた場合には、保証委託者に対し個人番号のマスキング(塗りつぶすなどして隠す)をご指示いただくか、弁護人が責任をもってマスキングをした上でご所属の協同組合にご提出ください。

万一、個人番号のマスキングが不十分の場合には、ご所属の協同組合あるいは全弁協においてマスキングさせていただきますのでご了解ください。

2. 本申込み

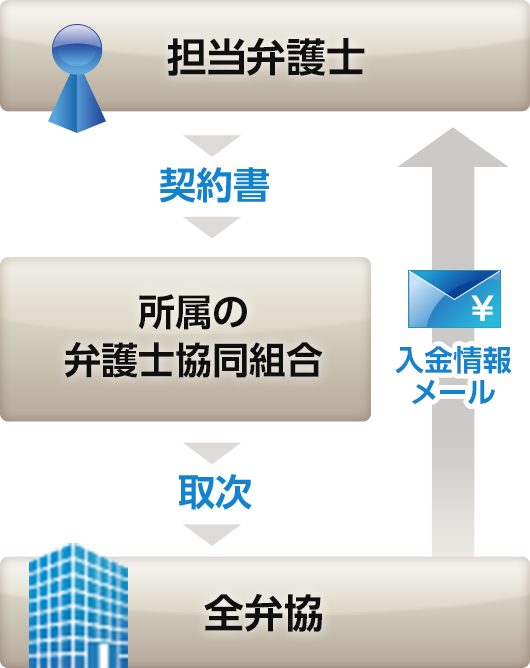

本申込みの流れ

本申込みの順序は次の通りです。

①保釈保証委託契約の締結と保証料・自己負担金の納付は、裁判官(裁判所)の代納許可を得てからにしてください。保証料をお支払いいただいた後には、代納許可がなされない場合でも、保証料は返還いたしませんので、ご注意ください。

②「保釈保証委託契約」を当連合会との間で締結していただきます。

③全弁協は保証料・自己負担金の合計金額と、振込口座を担当弁護士に連絡します。

必要なもの

保釈保証委託契約書

1)保証委託者欄は保証委託者に記入してもらってください。押印も忘れずにお願いします。

2)被告人欄、弁護人欄は弁護人にてご記入ください。

3)2ページ目(裏面)にも保証委託者の署名・押印を忘れずにお願いします。

4)事前申込承認番号も必ずご記入ください。振込口座欄には、必ず組合員名義の口座を記入してください。

5)保証委託者名義の口座を記入していただいても、その口座には返金できませんのでご注意ください。

※表面と裏面の両面コピーをしてください。

保釈保証委託契約書 ダウンロード

記入例

全弁協との間で締結していただく保釈保証委託契約の骨子は以下の通りです。

具体的な契約条項は、「保釈保証委託契約申込書」をご覧ください。

1)全弁協が保釈保証書を発行すること

2)保証料(保証する金額の、一般事案は2%、薬物事案は3%)をお支払いいただき、さらに薬物事案の場合は自己負担金(保証する金額の20%)を預託していただくこと

※薬物事案:「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」第2条が定める法律違反についての事案

3)保証金が没取になることなく勾留が失効した場合には、自己負担金を返金すること

4)保証金が没取された場合には、全弁協が裁判所に保証金を納付し、「保証委託者」は当連合会が裁判所に納付した金額から自己負担金を差し引いた金額等をお支払いいただくこと

3. 保証書・資格証明書

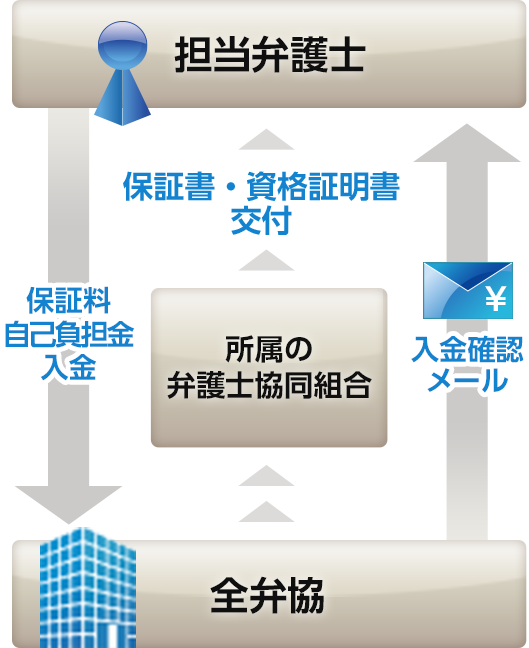

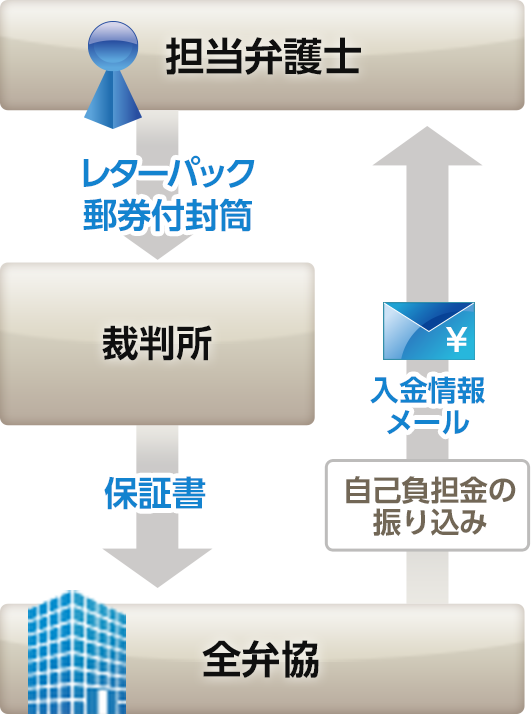

保証書・資格証明書の流れ

全弁協では、保釈保証委託契約書の差入れ、自己負担金と保証料のお支払いを確認しましたら、入金確認メールを送り、保釈保証書を発行します。保釈保証書は、単位協同組合の窓口で組合員(事務員でも可)にお渡しします。保証委託者にはお渡ししません。受け取り後、組合員にて裁判所に提出してください。また、必要な資格証明書も交付します。

必要なもの

印鑑

保証書の交付にあたり、受領印(職印)をお持ちください。

※なお、保証書の交付は単位協同組合の執務時間内に限り行います。

自己負担金返還について

自己負担金は没収となった場合を除き、保証期間終了後に全額返金します。

自己負担金返還までの流れ

保証期間が終了したら、保証書返還用の封筒を裁判所に提出してください。

裁判所から全弁協に保証書が返還されますので、担当弁護士にメールで連絡し、ご指定いただいた口座に自己負担金を振り込みます。

提出方法

郵券付封筒(全弁協あて)

レターパックまたは書留以上の郵券付封筒(全弁協あて)を裁判所に納付してください。 提出先の裁判所によってはレターパック以外受付けない場合もございますので、事前にご確認ください。

<郵券の宛名>

全国弁護士協同組合連合会

〒100-0013 千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館14階

保釈保証Q&A

東京高等裁判所において、全弁協が発行している保釈保証書について2件の決定が出されました。

Q&Aで紹介させていただきます。 ぜひ参考になさってください。

- 1.裁判所(官)から、全弁協の保釈保証書では被告人の出頭確保及び罪証隠滅行為の防止等のための担保機能が不十分なので、保釈保証書のほかに現金を納付するように言われました。どう対応したらよいでしょうか。

- 裁判所(官)によっては、「各地の裁判所でも、多くは、全弁協の保釈保証書のほかに現金納付を求めているのが実情だ。」という方もいらっしゃるようです。

しかし、全弁協では、統計を取っており、制度開始以降令和6年3月31日までの保釈保証書発行件数4,620件(保釈保証金額が保釈保証書発行限度額300万円を超えるものは除く。)のうち 2,819件(約61%)は、保釈保証書のみで保釈が許可され、現金納付はしていません。したがって、保釈保証書のほかに現金納付を求められる方が少数です。裁判所(官)が上記のような発言をしたとすれば、実態をよく知らないで発言しているものと思われます。

ただ、保釈の対象になる事件は、ごく軽微な事件から重大犯罪まで様々ですし、逃走等のおそれの程度も様々です。したがって、一律に、保釈保証書以外に現金納付を求めるのは不当であるとまではいえません。

そこで、逃走や罪証隠滅のおそれが小さいこと、被告人と保証委託者との関係について、単に、親子、夫婦、雇用主又は友人というだけでなく、保証委託者の社会的地位、被告人との関係(同居の有無、お互いの住居の距離、経済的一体性の有無、交流の長短、内容、程度、信頼関係の程度)等について、より詳細に主張して、できる限り保釈保証書だけで保釈許可が出るように交渉してはいかがでしょうか。

特に、それほど重大な事件でもなく、前科もないような事件で、現金の追加納付を求められたような場合には、裁判所(官)に対して、全弁協の保釈保証書は、これまでの実績からして、十分に被告人の出頭確保及び罪証隠滅行為の防止のための担保機能がある(Q2参照)うえ、東京高等裁判所の決定においても、長期の実刑が予想される覚せい剤事件のような特殊な場合を除いては、一般的に被告人の出頭確保及び罪証隠滅行為の防止のための担保機能が認められています(Q3参照)ので、これを援用するなり、あるいは、直接このQ&Aをお見せする等して、積極的に現金納付がないように交渉していただきたいと思います。 - 2.全弁協が保釈保証書を発行した件数は、どれくらいでしょうか。そのうち、保釈取消しになったものは、どれくらいあるのでしょうか。

- 平成25年7月、全弁協の保釈保証書発行事業が開始され、現在では、旭川弁護士協同組合を除いて全国の単位弁護士協同組合で保釈保証書発行申請の取次が行われています。そして、令和6年3月31日までの間に、4,620件(保釈保証金額が300万円を超えるものを含む。)の保釈保証書の発行をしてきました。 そのうち、保釈保証金の没取になったのは、制度開始から通算64件(うち覚せい剤事件40件)となっています。 ちなみに、司法統計によれば、令和5年中に全裁判所で保釈を許可された被告人の人数は1万3,756人で、同年中に保釈を取消された被告人の人数は106人となっています(0.8%)。

- 3.全弁協発行の保釈保証書に関して、その被告人の出頭確保及び罪証隠滅行為の防止のための担保機能について、平成27年に、東京高等裁判所で二つの決定が出されたそうですが、被告人の出頭確保及び罪証隠滅行為の防止のための担保機能等について、どのように判断しているのでしょうか。また、この二つの決定から、どのようなことに注意したらよいか分かることはないでしょうか。

- 一つは、東京高等裁判所平成27年5月19日決定(判例時報2298号142頁、以下「第1決定」といいます。)で、保釈保証金合計500万円のうち300万円について全弁協の保釈保証書をもって保証金に代えることを許可した原決定を、被告人の出頭確保及び罪証隠滅行為の防止のための担保機能を著しく損なうとして取消しています。

もう一つは、東京高等裁判所平成27年12月10日決定(同書同頁、以下「第2決定」といいます。)で、保釈保証金合計300万円のうち250万円について全弁協の保釈保証書をもって保証金に代えることを許可した原決定に対する検察官からの抗告について、保証委託者の被る経済的損失は被告人にとっての心理的負担や経済的威嚇として十分であるとして棄却しています。

一見矛盾するような感じがしますが、内容をよく見てみますと、決して矛盾しません。

第1決定の勾留の基礎となる事実は、

- 覚せい剤約20gの営利目的所持(共犯者甲・乙)

- 覚せい剤約32gの営利目的所持(共犯者甲)

- Aに対する覚せい剤の営利譲渡(共犯者甲・乙)

- Bに対する覚せい剤の譲渡(共犯者甲・乙)

- Cに対する覚せい剤の営利譲渡(共犯者甲)

- Dに対する覚せい剤の営利譲渡(共犯者甲)

です。

原審は、平成27年5月1日、保証金額を合計500万円と定めて被告人の保釈を許可しましたが、保証金が納付されないまま推移し、同月15日、500万円のうち300万円を全弁協発行の保釈保証書による代納許可の申出があり、これを許可しました。これに対して、検察官が抗告申立をしましたところ、東京高等裁判所は、事案の内容、前科関係及び被告人に対する求刑意見から相当長期の実刑は免れない状況にあったことから、保釈保証金(500万円)の6割(300万円)にも当たる部分を全弁協発行の保証書による納付方法に変更することは、被告人の出頭確保及び罪証隠滅行為の防止のための担保機能を著しく損なうことに帰するとして、保釈を許可した原決定を取消しています。

このように第1決定の勾留の基礎となる事実は、合計52gの覚せい剤の営利目的所持等で、しかも、前科もあって長期の実刑が免れない事案で、500万円のうち300万円を全弁協の保釈保証書に代えるのは、担保機能として不十分というものです。

他方、第2決定の勾留の基礎となる事実は、3件の住居侵入窃盗です。原審が保釈金額を各100万円合計300万円と定めて被告人の保釈を許可し、その後、弁護人の申出を受け、うち250万円を全弁協発行の保釈保証書をもって保証金に代えることを許可しました。検察官は、「原決定は、実質的に50万円の経済的負担で身柄を解放するもので、被告人に対する心理的負担や経済的威嚇の効果が低いから不当である」などとして抗告申立をしました。

この抗告に対して、東京高等裁判所は、被告人については保釈保証金によって抑止すべき逃亡のおそれ自体が特に高いものとは言えないこと、保証委託者は情状証人として出廷した被告人の雇用主であるところ、同雇用主が全弁協等からの求償に応じる義務が生じることになるから、被告人に与える心理的負担や経済的威嚇については被告人が雇用主から借金をして保釈保証金を現金で納付する場合とさほどの違いはないこと、雇用主と被告人との間には相当な信頼関係が存することがうかがわれることなどを指摘して、「雇用主の被る経済的損失は被告人にとっての心理的負担や経済的威嚇として十分である」として抗告を棄却しています。

このように、覚せい剤事件で、その事案の内容や前科前歴の関係等から長期の実刑が予想されるような場合には、500万円のうち300万円を保釈保証書で代納するのは、被告人の出頭確保及び罪証隠滅行為の防止のための担保機能を著しく損なうと判断されることがあるとしつつも、窃盗等の一般の事件については、被告人にとっての心理的負担や経済的威嚇として十分であることを認めているのです。

結局は、当たり前のことですが、全弁協の保釈保証書の担保機能が十分かどうかは事案ごとに判断していかなければならないということになるのです。

ですから、事案によっては、被告人と保証委託者との関係について、単に、親子、夫婦、雇用主又は友人という主張をするだけでなく、保証委託者の社会的地位、被告人との関係(同居の有無、お互いの住居の距離、経済的一体性の有無、交流の長短、内容、程度、信頼関係の程度)等について、より詳細に主張することも必要になってきます。

型通りの主張をすることなく、事案に応じた様々な工夫をすることによって、裁判所(官)が保釈許可決定を出しやすいように工夫し、また、少しでも、現金納付が少なくなるよう努力してください。

なお、上記保釈保証金額は、平成25年7月当時の制度の事例となります。現在は、薬物事件(覚せい剤等)の保釈保証金額は200万円が上限となるなど、制度内容が変更となっておりますので、全弁協HPに掲載されている保釈保証事業ガイダンスを必ずご確認ください。